달항아리, ‘한국의 미’를 이야기할 때 절대 빠지지 않는

이름이다. 오늘날 달항아리에 대한 예찬과 인기는

고미술품에만 국한되지 않는다. 국내·외 유수 옥션에

출품된 달항아리부터 갤러리와 아트페어에 전시된

‘달항아리’ 그림과 현대 재현품에 이르기까지,

얼마 전 공개된 H사의 콘셉트 카조차 달항아리에서

영감을 받았다고 하니, 달항아리의 어깨에 너무 많은 짐을

지운 건 아닌지 내심 걱정도 된다.

writer. 이슬찬 서울역사박물관 학예연구사

-

국립중앙박물관 백자실의 달항아리 / 사진 제공_국립중앙박물관

-

달+ 항아리

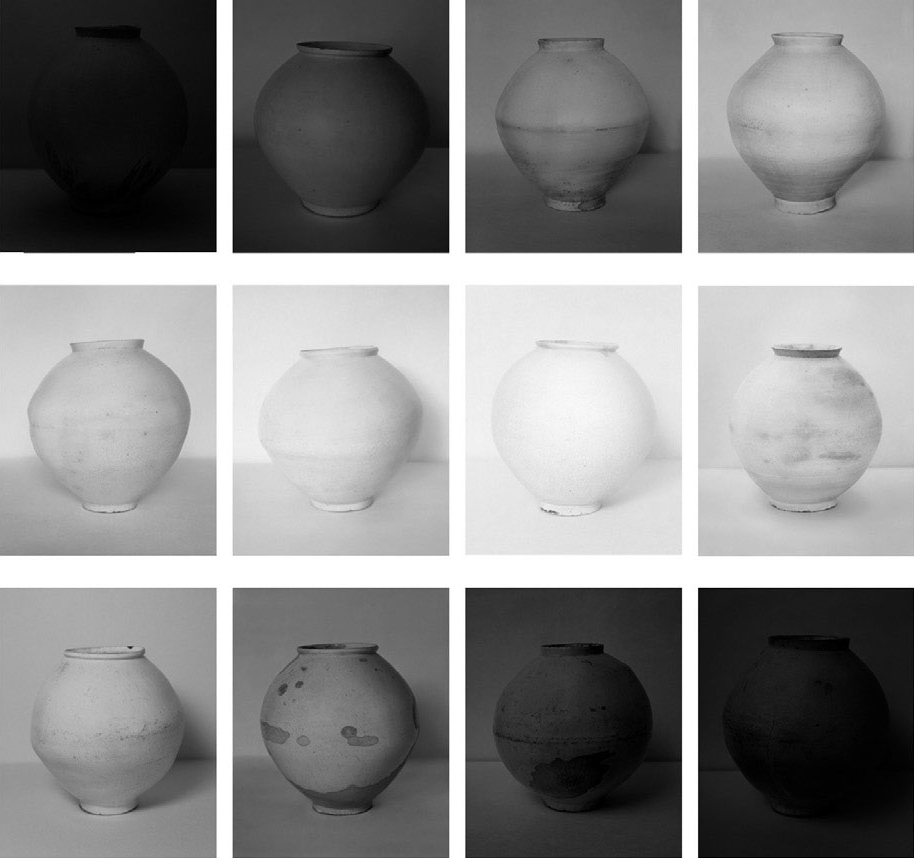

비정형의 둥근 몸이 차오른 달을 연상시키는 백자항아리. 우리는 이것을 ‘달항아리’라고 부른다. 어떠한 문양도 없이 매끈하기는커녕 자잘한 흠집이 있고, 때로는 액체가 스며 물든 흔적까지 있다. 화려하지도, 그렇다고 누추하지도 않은 이 오묘한 멋이 달항아리의 매력이다. 대칭 같지만 대칭이 아닌, 약간 비틀어지고 변형된 형태는 완벽한 대칭에서는 찾아볼 수 없는 변화와 생동감을 불어넣는다. 학술적인 기준으로 달항아리를 설명하면 다소 심심하지만, 몇 가지 중요한 정보를 확인할 수 있다. 이름은 백자대호(白瓷大壺)이고, 형태는 높이와 지름이 모두 40~45cm 내외로 엇비슷한 구(球) 형이다. 조선시대 국가와 관청의 그릇을 전담하여 제작했던 관요(官窯: 경기도 광주시에 위치)에서 18세기를 중심으로 제작되었다. 크기가 너무 큰 탓에 물레로 한 번에 몸통을 올리지 못하고, 위아래 부분을 따로 만든 뒤 이어 붙였다. 구체적인 용도는 저마다 다르겠지만, 탁자 위에 올려두고 바라보는 관상용보다는 생활에서 사용했던 용기였다.

그렇다면 달항아리라는 이름은 어디서 나온 말일까? 요즘의 인기가 무색하게도 달항아리라는 말은 그리 오래되지 않았다. 한때 국민 애독서였던 『무량수전 배흘림기둥에 기대서서』로 유명한 최순우(崔淳雨, 1916~1984년)가 1963년 동아일보 칼럼에서 달항아리라 부른 것이 지면으로 확인할 수 있는 가장 빠른 예이다. 그 구절을 짧게 소개하면 다음과 같다. “오늘 백발이 성성한 어느 노 감상가 한 분이 찾아와서 시원하고 부드럽게 생긴 큰 유백색 달항아리 하나를 어루만져 보고는 혼잣말처럼 ‘잘생긴 며느리 같구나’하고 자못 즐거운 눈치였다.” 허옇고 둥근 백자를 보고 달항아리라고 부르는 최순우나, 잘생긴 며느리 같다고 하는 무명의 감상가나 모두 심미안이 예사롭지 않다. 혹자는 현대미술의 거장 김환기(金煥基, 1913~1974년)가 달항아리라는 이름을 처음 붙였다고도 한다. 김환기는 백자항아리를 수집하며 그림의 소재로도 자주 활용하였으니 분명 일리가 있는 말이다. 하지만 최순우와 김환기, 두 사람이 서로 학문과 우애를 나누고, 달항아리를 놓고 감상을 공유하는 친우(親友)였다는 사실을 생각하면, 누가 먼저냐는 사실은 그리 중요해 보이지 않는다.

한국의 미

-

한국의 미

달항아리가 ‘한국의 미’를 상징하는 아이콘이 된 건 2000년대를 지나면서이다. 2000년 런던의 영국박물관(The British Museum)은 한국의 문화를 소개하는 단독 전시실을 개관했다. 이 전시에서 달항아리를 ‘Moon Jar’라는 멋들어진 이름으로 소개하며 외국인의 마음을 사로잡았고, 국내에서는 2011년 이미 국보와 보물로 지정된 ‘백자대호’의 공식 명칭을 ‘달항아리(Moon Jar)’로 바꾸며 본격적인 브랜딩이 시작되었다. 많은 도예가들이 달항아리를 재현하기 위해 힘쓰기도 했지만, 달항아리의 미학과 담론을 재생산해내며 달항아리를 ‘한국 미의 아이콘’ 으로 부상시킨 것은 도상봉과 김환기, 강익중과 구본창 같은 작가들의 도움이 컸다. 이들은 달항아리를 모티프로 다양한 작품을 선보이며, 달항아리에 대한 대중의 관심을 북돋았다.

사실 최근 들어 미술시장에서 달항아리에 대한 선호가 높아진 것은 달항아리가 ‘복을 불러온다’는 얼핏 난데없어 보이는 미신이 유행하기 때문이다. 얼마 전 서울시립미술관에서 개인전을 마친 구본창은 “달항아리는 비어 있는 느낌이면서 동시에 그만큼 많이 채울 수 있다는 느낌을 주는 볼륨감이 있다. 크고 둥그스름한 복덩이 같은 형태가 그 안에 행복과 행운을 채울 수 있다는 기대감을 갖게 한다. 그러니 사람들이 세속적으로는 그 채움의 기대감을 물질과 연결해 돈이 들어온다고 생각할 수도 있을 것이다”라는 말로 이러한 세태를 통찰했다. -

구본창, Moon Rising III, 2004~2006. / 사진 제공_서울시립미술관

그렇다면 달항아리는 어디서 만날 수 있을까? 국립중앙박물관 3층 조각공예관 백자실에 가면 흐르는 달밤을 배경으로, 혼자 오롯하게 자리를 채우고 있는 백자 달항아리를 만날 수 있다. 이 달항아리는 다양한 문양과 형태로 장식된 고려 상감청자와 조선 청화백자들 사이에서, 만인을 비추는 달처럼 고고하고 유유자적한 자태를 뽐낸다. 최순우는 달항아리를 두고 “원의 어진 맛은 흰 바탕색과 아울러 너무나 욕심이 없고 너무나 순정적”이라고 했다. 달밤의 정취가 어우러진 달항아리를 보며 나만의 감상 한 줄을 만들어보는 것은 어떨까? 박물관은 언제나 여러분을 기다리고 있다.#